Bedanya Venezuela, Turki, dan Argentina dalam Sikapi Krisis

Hidayat Setiaji,

CNBC Indonesia

03 September 2018 13:37

Jakarta, CNBC Indonesia - Kadang memang mudah menyalahkan orang lain atas kesalahan yang kita perbuat. Akan tetapi, lebih bijak apabila kita mengakui kesalahan itu dan coba memperbaikinya, meski pahit.

Kalimat-kalimat itu cocok dialamatkan kepada sejumlah negara yang mengalami tekanan ekonomi dahsyat tahun ini. Ada contoh menarik negara-negara yang coba playing victim dengan menyalahkan krisis yang mereka alami karena campur tangan negara lain.

Pertama adalah Venezuela. Negara ini mengalami penyakit yang agak akut. Dari sisi mata uang, bolivar Venezuela melemah luar biasa.

Sejak awal tahun, mata uang ini anjlok 2.488.220,02% di hadapan dolar Amerika Serikat (AS)! Dua juta persen lebih!

Oleh karena itu, Venezuela kemudian menanggalkan mata uang bolivar dan beralih ke cryptocurrency berbasis minyak yang disebut petro. Nicolas Maduro, Presiden Venezuela, menyebutkan langkah ini akan mampu menyelamatkan negaranya dari bencana.

"Petro sudah lahir. Kita akan mencapai kemakmuran bagi Venezuela," tegas Maduro, dikutip dari Reuters.

Maduro adalah penerus ideologis mendiang Hugo Chavez. Kebijakan yang cenderung nasionalistik dan terkontrol. Ini membuat anggaran negara habis untuk subsidi.

Venezuela menjalankan fiskal dengan defisit yang menggila. Kali terakhir pemerintah Venezuela melaporkan realisasi anggaran adalah 2015, dan saat itu defisitnya mencapai 20% dari Produk Domestik Bruto (PDB).

Perekonomian Venezuela memang masih sangat tergantung kepada minyak. Data Organisasi Negara-negara Eksportir Minyak (OPEC) menyebutkan, sekitar 98% pendapatan ekspor Venezuela berasal dari minyak. Maklum, Venezuela adalah negara dengan cadangan minyak terbesar di dunia, mencapai 302,81 miliar barel.

Pada era Chavez, Venezuela boleh menikmati kejayaan karena harga si emas hitam. Selama 2002-2013, kala Chavez memimpin, harga minyak jenis brent meroket 433,23%. Harga minyak mencapai puncaknya kala krisis keuangan global 2008, yang sempat mencapai kisaran US$140/barel.

Namun sejak Maduro berkuasa hingga saat ini, harga minyak turun 30,93%. Inilah ujung pangkal gonjang-ganjing ekonomi Venezuela.

Kombinasi harga minyak yang anjlok sementara kebijakan pemerintah tetap populis menghasilkan kontraksi fiskal yang luar biasa. Pada awal pemerintahan Maduro, rasio utang terhadap PDB masih berada di level aman yaitu di bawah 60%. Namun pada akhir 2018 diperkirakan melonjak ke 161,99%.

Akibatnya, pemerintah Venezuela gagal membayar utang-utangnya alias default. Tahun lalu, Venezuela gagal membayar kupon obligasi senilai US$200 miliar.

Gagal bayar obligasi, ditambah kebijakan pemerintah yang cenderung melakukan nasionalisasi aset, menambah derita ekonomi Venezuela. Investor mulai menghindari Venezuela sehingga mata uang bolivar anjlok seanjlok-anjloknya sampai ditinggalkan oleh pemerintahnya sendiri.

Akibat Venezuela yang terlalu lama menahan harga barang dan jasa melalui subsidi, kenaikan harga sedikit saja akan menyebabkan rentetan inflasi luar biasa. Kali terakhir Venezuela merilis angka resmi inflasi adalah pada akhir 2015. Kala itu, inflasi di Venezuela mencapai 180,87%. Namun, Dana Moneter Internasional (IMF) memperkirakan inflasi Venezuela pada akhir tahun ini mencapai 1.000.000%. Wow.

Namun, alih-alih mengakui rentetan 'dosa' tersebut, Venezuela lebih memilih untuk menyalahkan intervensi asing atas berbagai penderitaan yang mereka alami.

"Kami diserang karena kami melindungi kedaulatan kami, mempertahankan nasibnya sendiri, warga kami sendiri yang sangat fundamental bagi kami. Yang paling parah adalah kami diserang karena kami mengurangi kemiskinan di Venezuela," tegas Dario Molina, Wakil Menteri Luar Negeri Venezuela untuk wilayah Asia, Timur Tengah, dan Oseania.

Memang benar Venezuela mendapat sanksi dari AS dan negara-negara barat. Setelah Maduro kembali terpilih dalam Pemilu belum lama ini, Presiden AS Donald Trump melarang pihak-pihak di Negeri Adidaya untuk membeli obligasi pemerintah Venezuela.

Namun sejatinya isolasi ekonomi di Venezuela sudah terjadi sejak jauh-jauh hari. Kala Chavez memerintah pun Venezuela sudah kenyang dengan berbagai sanksi dan isolasi. Venezuela masih bisa bertahan karena diuntungkan kenaikan harga minyak.

Venezuela yang terbuai dengan harga minyak sepertinya lupa untuk mengembangkan sektor ekonomi lain. Tidak adanya diversifikasi ekonomi yang signifikan membuat Venezuela terhempas tekanan hebat kala harga si emas hitam terpuruk.

Mungkin saja (sekali lagi, mungkin) kalau Venezuela mengembangkan sektor ekonomi lain di luar minyak, maka negara penghasil Miss Universe ini masih bisa bertahan. Akan tetapi, Venezuela memilih untuk menyalahkan orang lain ketimbang melakukan introspeksi diri.

Contoh kedua yang hampir sama dengan Venezuela adalah Turki. Negeri Kebab memang belum seekstrem Venezuela, karena masih menggunakan mata uang Turki. Namun sejak awal tahun, lira Turki sudah melemah 43% terhadap dolar AS.

Investor cemas karena perusahaan-perusahaan di Negeri Kebab lumayan agresif dalam berutang. Pada akhir kuartal I-2018, total utang luar negeri Turki mencapai US$466,67 miliar. Jumlah ini mencapai 52,9% dari Produk Domestik Bruto (PDB).

Pelemahan lira akan membuat pembayaran utang luar negeri membengkak akibat depresiasi kurs, padahal jumlah pinjamannya tidak berubah. Akibatnya adalah bisa memicu default.

Data dari Bank for Internasional Settlements (BIS) menunjukkan, perbankan di Spanyol meminjamkan US$83,3 miliar kepada perusahaan Turki. Sementara perbankan Prancis mengutangi US$38,4 miliar, Italia US$17 miliar, dan Inggris US$19,2 miliar.

Tidak hanya di Eropa, bank-bank AS dan Jepang juga banyak meminjamkan uang ke perusahaan di Turki. Utang perusahaan Turki di perbankan AS mencapai US$18 miliar dan di Jepang US$14 miliar.

Secara fundamental, perekonomian Turki juga relatif lemah. Neraca pembayaran Turki sejak kuartal III-2015 tidak pernah merasakan surplus. Terakhir, neraca pembayaran Negeri Kebab defisit US$2,97 miliar pada akhir kuartal II-2018.

Neraca pembayaran yang defisit menggambarkan devisa yang keluar lebih banyak ketimbang yang masuk, baik itu dari ekspor-impor barang dan jasa maupun investasi (sektor riil dan portofolio). Artinya, perekonomian Turki dinilai rentan menghadapi gejolak eksternal karena minimnya sokongan devisa.

Apalagi di sisi transaksi berjalan (current account) Turki juga terus mencatat defisit. Pada akhir 2017, defisit transaksi berjalan Turki mencapai 5,54% dari PDB.

Defisit transaksi berjalan yang masih besar tentu bukan kabar baik. Transaksi berjalan menggambarkan arus devisa dari ekspor-impor barang dan jasa. Sifat devisa ini lebih berkesinambungan (sustainable) ketimbang arus modal portofolio di sektor keuangan alias hot money. Kala pijakan devisa dari perdagangan ini tidak menudukung, maka posisi mata uang akan mudah goyah.

Dengan kombinasi faktor-faktor tersebut, pasar pun kemudian 'menghukum' Turki. Aset-aset berbasis lira dilepas, dan mata uang ini pun terjun bebas.

Namun, seperti halnya Venezuela, Turki menyalahkan kekuatan asing. Lagi-lagi AS yang dituding mengajak 'perang' dengan Turki.

Beberapa waktu lalu, AS menerapkan kenaikan bea masuk terhadap produk baja dan aluminium dari Turki. Tidak lama setelah itu, Turki membalas dengan membebankan bea masuk terhadap produk-produk made in USA seperti minuman beralkohol, tembakau, sampai kosmetika.

Hubungan Washington-Ankara memanas karena Turki mengenakan penahanan rumah terhadap pendeta asal AS, Andrew Brunson. Pengadilan Turki memvonis Brunson atas tuduhan ikut serta dalam upaya kudeta yang gagal pada 2016.

"Tujuan dari operasi ini adalah untuk membuat Turki menyerah di segala bidang, dari keuangan hingga politik. Kita sedang menghadapi perang ekonomi. Dengan restu Tuhan kita akan menyelesaikan ini," kata Recep Tayyip Erdogan, Presiden Turki, dikutip dari Reuters.

Turki juga memilih jalan menyalahkan pihak lain ketimbang memperbaiki diri sendiri. Andai saja (sekali lagi, andai) Turki menjaga transaksi berjalannya agar defisit atau mengelola utang luar negeri agar lebih sehat, bisa jadi situasinya tidak akan seperti sekarang.

Mungkin Venezuela dan Turki perlu belajar dari Argentina. Negeri Tango juga mengalami nestapa ekonomi karena depresiasi nilai tukar peso. Sejak awal tahun, peso melemah 51,9% terhadap dolar AS.

Untuk melawan pelemahan peso, Bank Sentral Argentina (BCRA) bukannya tanpa usaha. Salah satunya adalah dengan menggunakan cadangan devisa. Per akhir Juli 2018, cadangan devisa Argentina tercatat US$57,93 miliar. Turun 7,13% dibandingkan posisi awal tahun.

Tidak hanya menguras cadangan devisa, BCRA pun menaikkan suku bunga acuan dengan sangat agresif. Saat ini, suku bunga acuan di Argentina mencapai 60%! Naik tajam dibandingkan awal tahun yang 'hanya' 27,25%.

Meski suku bunga acuan sudah dinaikkan begitu rupa, tetapi arus modal tak kunjung mau hinggap ke Argentina. Salah satu indikatornya adalah kenaikan imbal hasil (yield) obligasi pemerintah.

Saat ini, yield obligasi pemerintah Argentina seri acuan tenor 10 tahun berada di 5,96%. Melonjak 267 basis poin (bps) dibandingkan posisi setahun sebelumnya.

Tanpa sokongan arus modal yang memadai, mata uang peso tak berdaya. Sebab, seperti halnya Turki, Argentina mengalami masalah defisit di transaksi berjalan. Pada akhir kuartal I-2018, transaksi berjalan Argentina membukukan defisit 6,35% terhadap PDB. Lebih dalam ketimbang periode yang sama tahun sebelumnya yaitu 4,92% PDB.

Bagi Argentina, pelemahan kurs bukan kabar baik karena negara ini berstatus net importir. Pada Juli 2018, neraca perdagangan Argentina mencatatkan defisit US$0,79 miliar. Lebih dalam ketimbang bulan sebelumnya yang sebesar US$0,38 miliar maupun periode yang sama pada 2017 yaitu US$0,75 miliar.

Pelemahan kurs sejatinya adalah puncak dari gunung es dari masalah ekonomi yang melanda Argentina. Dari sisi fiskal, Argentina tengah menjalani periode berat karena masa transisi yang agak ekstrem.

Sejak 2002, Argentina mematok harga komoditas energi. Selain itu, pemerintah juga memberikan berbagai subsidi dan jaring pengaman sosial. Berbagai fasilitas itu memakan hampir setengah dari anggaran negara di Argentina.

Setelah Mauricio Macri terpilih jadi presiden pada 2015, dia mengubah pola tersebut. Eks Presiden Boca Juniors, klub sepakbola papan atas Argentina, itu membuat anggaran negara lebih pro pasar.

Hasilnya mulai terlihat, defisit anggaran Argentina terus menurun, pertanda fiskal yang lebih sehat. Tahun lalu, defisit anggaran Argentina adalah 3,9% PDB. Turun dibandingkan tahun sebelumnya yaitu 4,6% PDB.

Namun, pengurangan subsidi berarti rakyat harus membayar lebih mahal. Kebijakan ini menyebabkan laju inflasi melesat.

Pada Juli 2018, inflasi di Argentina mencapai 31,2% year-on-year (YoY). Terakselerasi dibandingkan bulan sebelumnya yaitu 29,5% YoY.

Inflasi yang melesat ini sedikit banyak berkontribusi terhadap depresiasi mata uang peso. Ketika inflasi tinggi, maka nilai mata uang semakin turun. Tidak heran bahwa setiap kali inflasi tinggi pasti diiringi dengan depresiasi kurs.

Masalah lain yang dihadapi Argentina adalah penurunan kinerja ekspor. Argentina, lagi-lagi seperti Indonesia, masih mengandalkan komoditas sebagai andalan ekspor. Celakanya, harga komoditas tahun ini sedang jeblok.

Komoditas andalan ekspor Argentina antara lain adalah kedelai. Sejak awal tahun, harga kedelai dunia turun 16,79%.

Tidak hanya dihantam dari sisi harga, produksi kedelai Argentina pun anjlok karena kekeringan. Mengutip data Kementerian Pertanian AS, produksi kedelai Argentina tahun ini diperkirakan sebesar 1,4 miliar ton. Turun 31% dibandingkan 2017 dan menjadi tingkat produksi terendah dalam 10 tahun.

Tanpa sokongan domestik yang kuat, peso pun tiarap. Namun Argentina tidak menyalahkan pihak lain atas berbagai masalah yang mereka alami. Argentina memilih mencari solusi, meski itu pahit dan menyakitkan.

Argentina tidak punya pilihan selain memanggil IMF. Argentina memang telah menyepakati fasilitas pinjaman IMF sebesar US$50 miliar, dan sepertinya akan dipakai dalam waktu dekat.

Namun, masuknya IMF bukan tanpa komplikasi. Argentina, sepeti pasien-pasien IMF lainnya, harus menyepakati berbagai resep dari lembaga multilateral tersebut. Salah satu resep IMF yang paling terkenal adalah penghematan anggaran dengan memangkas subsidi.

"Kami akan membantu IMF dengan berbagai hal yang diperlukan dari sisi fiskal," kata Presiden Macri. Hal ini langsung memantik amarah rakyat.

Confederacion General del Trabajo (CGT), serikat pekerja terbesar di Argentina, berencana menggelar mogok kerja massal selama sehari penuh pada 25 September untuk menolak program pengetatan ikat pinggang dari pemerintah. Serikat pekerja lainnya juga mengancam melakukan mogok kerja selama 36 jam pada 24 September.

Argentina memang tengah menjalani periode pelik. Namun mereka tidak mau menyerah dan menyalahkan orang lain. Argentina bersedia menelan pil pahit dengan memanggil IMF. Memang sakit, tapi setidaknya mereka cukup jantan untuk menyelesaikan masalahnya sendiri tanpa harus menyalahkan kekuatan asing.

TIM RISET CNBC INDONESIA

(aji/prm) Next Article Krisis Argentina & Turki Hambat Modal Asing, IHSG Bisa Turun

Kalimat-kalimat itu cocok dialamatkan kepada sejumlah negara yang mengalami tekanan ekonomi dahsyat tahun ini. Ada contoh menarik negara-negara yang coba playing victim dengan menyalahkan krisis yang mereka alami karena campur tangan negara lain.

Oleh karena itu, Venezuela kemudian menanggalkan mata uang bolivar dan beralih ke cryptocurrency berbasis minyak yang disebut petro. Nicolas Maduro, Presiden Venezuela, menyebutkan langkah ini akan mampu menyelamatkan negaranya dari bencana.

"Petro sudah lahir. Kita akan mencapai kemakmuran bagi Venezuela," tegas Maduro, dikutip dari Reuters.

Maduro adalah penerus ideologis mendiang Hugo Chavez. Kebijakan yang cenderung nasionalistik dan terkontrol. Ini membuat anggaran negara habis untuk subsidi.

Venezuela menjalankan fiskal dengan defisit yang menggila. Kali terakhir pemerintah Venezuela melaporkan realisasi anggaran adalah 2015, dan saat itu defisitnya mencapai 20% dari Produk Domestik Bruto (PDB).

Perekonomian Venezuela memang masih sangat tergantung kepada minyak. Data Organisasi Negara-negara Eksportir Minyak (OPEC) menyebutkan, sekitar 98% pendapatan ekspor Venezuela berasal dari minyak. Maklum, Venezuela adalah negara dengan cadangan minyak terbesar di dunia, mencapai 302,81 miliar barel.

Pada era Chavez, Venezuela boleh menikmati kejayaan karena harga si emas hitam. Selama 2002-2013, kala Chavez memimpin, harga minyak jenis brent meroket 433,23%. Harga minyak mencapai puncaknya kala krisis keuangan global 2008, yang sempat mencapai kisaran US$140/barel.

Namun sejak Maduro berkuasa hingga saat ini, harga minyak turun 30,93%. Inilah ujung pangkal gonjang-ganjing ekonomi Venezuela.

Kombinasi harga minyak yang anjlok sementara kebijakan pemerintah tetap populis menghasilkan kontraksi fiskal yang luar biasa. Pada awal pemerintahan Maduro, rasio utang terhadap PDB masih berada di level aman yaitu di bawah 60%. Namun pada akhir 2018 diperkirakan melonjak ke 161,99%.

Akibatnya, pemerintah Venezuela gagal membayar utang-utangnya alias default. Tahun lalu, Venezuela gagal membayar kupon obligasi senilai US$200 miliar.

Gagal bayar obligasi, ditambah kebijakan pemerintah yang cenderung melakukan nasionalisasi aset, menambah derita ekonomi Venezuela. Investor mulai menghindari Venezuela sehingga mata uang bolivar anjlok seanjlok-anjloknya sampai ditinggalkan oleh pemerintahnya sendiri.

Akibat Venezuela yang terlalu lama menahan harga barang dan jasa melalui subsidi, kenaikan harga sedikit saja akan menyebabkan rentetan inflasi luar biasa. Kali terakhir Venezuela merilis angka resmi inflasi adalah pada akhir 2015. Kala itu, inflasi di Venezuela mencapai 180,87%. Namun, Dana Moneter Internasional (IMF) memperkirakan inflasi Venezuela pada akhir tahun ini mencapai 1.000.000%. Wow.

Namun, alih-alih mengakui rentetan 'dosa' tersebut, Venezuela lebih memilih untuk menyalahkan intervensi asing atas berbagai penderitaan yang mereka alami.

"Kami diserang karena kami melindungi kedaulatan kami, mempertahankan nasibnya sendiri, warga kami sendiri yang sangat fundamental bagi kami. Yang paling parah adalah kami diserang karena kami mengurangi kemiskinan di Venezuela," tegas Dario Molina, Wakil Menteri Luar Negeri Venezuela untuk wilayah Asia, Timur Tengah, dan Oseania.

Memang benar Venezuela mendapat sanksi dari AS dan negara-negara barat. Setelah Maduro kembali terpilih dalam Pemilu belum lama ini, Presiden AS Donald Trump melarang pihak-pihak di Negeri Adidaya untuk membeli obligasi pemerintah Venezuela.

Namun sejatinya isolasi ekonomi di Venezuela sudah terjadi sejak jauh-jauh hari. Kala Chavez memerintah pun Venezuela sudah kenyang dengan berbagai sanksi dan isolasi. Venezuela masih bisa bertahan karena diuntungkan kenaikan harga minyak.

Mungkin saja (sekali lagi, mungkin) kalau Venezuela mengembangkan sektor ekonomi lain di luar minyak, maka negara penghasil Miss Universe ini masih bisa bertahan. Akan tetapi, Venezuela memilih untuk menyalahkan orang lain ketimbang melakukan introspeksi diri.

Contoh kedua yang hampir sama dengan Venezuela adalah Turki. Negeri Kebab memang belum seekstrem Venezuela, karena masih menggunakan mata uang Turki. Namun sejak awal tahun, lira Turki sudah melemah 43% terhadap dolar AS.

Investor cemas karena perusahaan-perusahaan di Negeri Kebab lumayan agresif dalam berutang. Pada akhir kuartal I-2018, total utang luar negeri Turki mencapai US$466,67 miliar. Jumlah ini mencapai 52,9% dari Produk Domestik Bruto (PDB).

Pelemahan lira akan membuat pembayaran utang luar negeri membengkak akibat depresiasi kurs, padahal jumlah pinjamannya tidak berubah. Akibatnya adalah bisa memicu default.

Data dari Bank for Internasional Settlements (BIS) menunjukkan, perbankan di Spanyol meminjamkan US$83,3 miliar kepada perusahaan Turki. Sementara perbankan Prancis mengutangi US$38,4 miliar, Italia US$17 miliar, dan Inggris US$19,2 miliar.

Tidak hanya di Eropa, bank-bank AS dan Jepang juga banyak meminjamkan uang ke perusahaan di Turki. Utang perusahaan Turki di perbankan AS mencapai US$18 miliar dan di Jepang US$14 miliar.

Secara fundamental, perekonomian Turki juga relatif lemah. Neraca pembayaran Turki sejak kuartal III-2015 tidak pernah merasakan surplus. Terakhir, neraca pembayaran Negeri Kebab defisit US$2,97 miliar pada akhir kuartal II-2018.

Neraca pembayaran yang defisit menggambarkan devisa yang keluar lebih banyak ketimbang yang masuk, baik itu dari ekspor-impor barang dan jasa maupun investasi (sektor riil dan portofolio). Artinya, perekonomian Turki dinilai rentan menghadapi gejolak eksternal karena minimnya sokongan devisa.

Apalagi di sisi transaksi berjalan (current account) Turki juga terus mencatat defisit. Pada akhir 2017, defisit transaksi berjalan Turki mencapai 5,54% dari PDB.

Defisit transaksi berjalan yang masih besar tentu bukan kabar baik. Transaksi berjalan menggambarkan arus devisa dari ekspor-impor barang dan jasa. Sifat devisa ini lebih berkesinambungan (sustainable) ketimbang arus modal portofolio di sektor keuangan alias hot money. Kala pijakan devisa dari perdagangan ini tidak menudukung, maka posisi mata uang akan mudah goyah.

Dengan kombinasi faktor-faktor tersebut, pasar pun kemudian 'menghukum' Turki. Aset-aset berbasis lira dilepas, dan mata uang ini pun terjun bebas.

Namun, seperti halnya Venezuela, Turki menyalahkan kekuatan asing. Lagi-lagi AS yang dituding mengajak 'perang' dengan Turki.

Beberapa waktu lalu, AS menerapkan kenaikan bea masuk terhadap produk baja dan aluminium dari Turki. Tidak lama setelah itu, Turki membalas dengan membebankan bea masuk terhadap produk-produk made in USA seperti minuman beralkohol, tembakau, sampai kosmetika.

Hubungan Washington-Ankara memanas karena Turki mengenakan penahanan rumah terhadap pendeta asal AS, Andrew Brunson. Pengadilan Turki memvonis Brunson atas tuduhan ikut serta dalam upaya kudeta yang gagal pada 2016.

"Tujuan dari operasi ini adalah untuk membuat Turki menyerah di segala bidang, dari keuangan hingga politik. Kita sedang menghadapi perang ekonomi. Dengan restu Tuhan kita akan menyelesaikan ini," kata Recep Tayyip Erdogan, Presiden Turki, dikutip dari Reuters.

Turki juga memilih jalan menyalahkan pihak lain ketimbang memperbaiki diri sendiri. Andai saja (sekali lagi, andai) Turki menjaga transaksi berjalannya agar defisit atau mengelola utang luar negeri agar lebih sehat, bisa jadi situasinya tidak akan seperti sekarang.

Mungkin Venezuela dan Turki perlu belajar dari Argentina. Negeri Tango juga mengalami nestapa ekonomi karena depresiasi nilai tukar peso. Sejak awal tahun, peso melemah 51,9% terhadap dolar AS.

Untuk melawan pelemahan peso, Bank Sentral Argentina (BCRA) bukannya tanpa usaha. Salah satunya adalah dengan menggunakan cadangan devisa. Per akhir Juli 2018, cadangan devisa Argentina tercatat US$57,93 miliar. Turun 7,13% dibandingkan posisi awal tahun.

Tidak hanya menguras cadangan devisa, BCRA pun menaikkan suku bunga acuan dengan sangat agresif. Saat ini, suku bunga acuan di Argentina mencapai 60%! Naik tajam dibandingkan awal tahun yang 'hanya' 27,25%.

Meski suku bunga acuan sudah dinaikkan begitu rupa, tetapi arus modal tak kunjung mau hinggap ke Argentina. Salah satu indikatornya adalah kenaikan imbal hasil (yield) obligasi pemerintah.

Saat ini, yield obligasi pemerintah Argentina seri acuan tenor 10 tahun berada di 5,96%. Melonjak 267 basis poin (bps) dibandingkan posisi setahun sebelumnya.

Tanpa sokongan arus modal yang memadai, mata uang peso tak berdaya. Sebab, seperti halnya Turki, Argentina mengalami masalah defisit di transaksi berjalan. Pada akhir kuartal I-2018, transaksi berjalan Argentina membukukan defisit 6,35% terhadap PDB. Lebih dalam ketimbang periode yang sama tahun sebelumnya yaitu 4,92% PDB.

Bagi Argentina, pelemahan kurs bukan kabar baik karena negara ini berstatus net importir. Pada Juli 2018, neraca perdagangan Argentina mencatatkan defisit US$0,79 miliar. Lebih dalam ketimbang bulan sebelumnya yang sebesar US$0,38 miliar maupun periode yang sama pada 2017 yaitu US$0,75 miliar.

Pelemahan kurs sejatinya adalah puncak dari gunung es dari masalah ekonomi yang melanda Argentina. Dari sisi fiskal, Argentina tengah menjalani periode berat karena masa transisi yang agak ekstrem.

Sejak 2002, Argentina mematok harga komoditas energi. Selain itu, pemerintah juga memberikan berbagai subsidi dan jaring pengaman sosial. Berbagai fasilitas itu memakan hampir setengah dari anggaran negara di Argentina.

Setelah Mauricio Macri terpilih jadi presiden pada 2015, dia mengubah pola tersebut. Eks Presiden Boca Juniors, klub sepakbola papan atas Argentina, itu membuat anggaran negara lebih pro pasar.

Hasilnya mulai terlihat, defisit anggaran Argentina terus menurun, pertanda fiskal yang lebih sehat. Tahun lalu, defisit anggaran Argentina adalah 3,9% PDB. Turun dibandingkan tahun sebelumnya yaitu 4,6% PDB.

Namun, pengurangan subsidi berarti rakyat harus membayar lebih mahal. Kebijakan ini menyebabkan laju inflasi melesat.

Pada Juli 2018, inflasi di Argentina mencapai 31,2% year-on-year (YoY). Terakselerasi dibandingkan bulan sebelumnya yaitu 29,5% YoY.

Inflasi yang melesat ini sedikit banyak berkontribusi terhadap depresiasi mata uang peso. Ketika inflasi tinggi, maka nilai mata uang semakin turun. Tidak heran bahwa setiap kali inflasi tinggi pasti diiringi dengan depresiasi kurs.

Masalah lain yang dihadapi Argentina adalah penurunan kinerja ekspor. Argentina, lagi-lagi seperti Indonesia, masih mengandalkan komoditas sebagai andalan ekspor. Celakanya, harga komoditas tahun ini sedang jeblok.

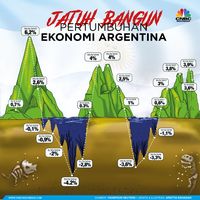

Foto: Infografis/Jatuh bangun pertumbuhan Ekonomi Argentina/Aristya Rahadian Krisabella Foto: Infografis/Jatuh bangun pertumbuhan Ekonomi Argentina/Aristya Rahadian KrisabellaPertumbuhan Ekonomi Argentina |

Tidak hanya dihantam dari sisi harga, produksi kedelai Argentina pun anjlok karena kekeringan. Mengutip data Kementerian Pertanian AS, produksi kedelai Argentina tahun ini diperkirakan sebesar 1,4 miliar ton. Turun 31% dibandingkan 2017 dan menjadi tingkat produksi terendah dalam 10 tahun.

Tanpa sokongan domestik yang kuat, peso pun tiarap. Namun Argentina tidak menyalahkan pihak lain atas berbagai masalah yang mereka alami. Argentina memilih mencari solusi, meski itu pahit dan menyakitkan.

Argentina tidak punya pilihan selain memanggil IMF. Argentina memang telah menyepakati fasilitas pinjaman IMF sebesar US$50 miliar, dan sepertinya akan dipakai dalam waktu dekat.

Namun, masuknya IMF bukan tanpa komplikasi. Argentina, sepeti pasien-pasien IMF lainnya, harus menyepakati berbagai resep dari lembaga multilateral tersebut. Salah satu resep IMF yang paling terkenal adalah penghematan anggaran dengan memangkas subsidi.

"Kami akan membantu IMF dengan berbagai hal yang diperlukan dari sisi fiskal," kata Presiden Macri. Hal ini langsung memantik amarah rakyat.

Confederacion General del Trabajo (CGT), serikat pekerja terbesar di Argentina, berencana menggelar mogok kerja massal selama sehari penuh pada 25 September untuk menolak program pengetatan ikat pinggang dari pemerintah. Serikat pekerja lainnya juga mengancam melakukan mogok kerja selama 36 jam pada 24 September.

Argentina memang tengah menjalani periode pelik. Namun mereka tidak mau menyerah dan menyalahkan orang lain. Argentina bersedia menelan pil pahit dengan memanggil IMF. Memang sakit, tapi setidaknya mereka cukup jantan untuk menyelesaikan masalahnya sendiri tanpa harus menyalahkan kekuatan asing.

TIM RISET CNBC INDONESIA

(aji/prm) Next Article Krisis Argentina & Turki Hambat Modal Asing, IHSG Bisa Turun