Pak Syahrul, Usul 4 Langkah untuk Mendongkrak Pertanian RI

Tirta Citradi & Arif Gunawan,

CNBC Indonesia

26 October 2019 10:02

Jakarta, CNBC Indonesia - Nama Syahrul Yasin Limpo telah lama malang melintang di dunia perpolitikan Indonesia. Karir politiknya diawali dari tingkat paling rendah (lurah) kemudian menjadi Bupati Kabupaten Gowa (1994-2002) hingga Gubernur Sulawesi Selatan (2008-2018).

Banyak penghargaan yang telah diraih oleh Yasin terutama di bidang pertanian dan pangan. Menurut Yasin, capaian tersebut telah membuat sang presiden kepincut untuk meminangnya sebagai Menteri Pertanian periode 2019-2024.

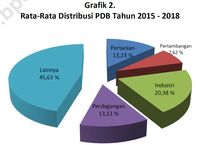

Kementerian Pertanian (Kementan) adalah institusi yang krusial dalam perekonomian. Sektor ini memainkan peran strategis dengan menjadi penyumbang terbesar keempat terhadap produk domestik (PDB) nasional. Per 2018, besaran kontribusinya adalah 0,49 persen poin dari pertumbuhan ekonomi sebesar 5,17%.

Jika ditarik jauh ke belakang dari periode 2015-2018, data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa sektor pertanian menjadi penyumbang kedua PDB dengan kontribusi 13,23% dan menyerap 35,7 juta orang pekerja, setara dengan 28,79% dari jumlah penduduk bekerja di Indonesia tahun lalu sebanyak 124 juta jiwa.

Dalam 100 hari pertamanya, Yasin berjanji untuk menuntaskan masalah data pertanian. Mengutip dari situs resmi Kementan RI, Yasin berjanji untuk menyelesaikan data pertanian guna memetakan pertanian setiap daerah agar lebih jelas.

Ia juga menambahkan bahwa data tersebut akan menjadi milik Kementan dan harus disepakati oleh semuanya dan tidak boleh ada kementerian lain punya data pertanian. Data adalah kunci, karena dari situlah para pemangku kebijakan menetapkan berbagai regulasi seperti target produksi tanaman pangan hingga anggaran dan jumlah subsidi pupuk petani.

Masalah yang selama ini dihadapi oleh kementerian pertanian adalah data yang berbeda-beda. Ambil contoh kasus penetapan anggaran subsidi pupuk untuk petani yang harus menghitung luas lahan pertanian. Untuk masalah ini saja masih ada ketidaksesuaian data Kementan dengan data Badan Pertanahan Nasional (BPN) maupun data lapangan.

Menurut data BPN, sejak 2013-2018 terdapat penyusutan lahan pertanian sebesar 689.519 hektar. Namun setelah dikonfirmasi ke pemerintah daerah di seluruh Indonesia, penyusutan lahan mencapai 865.063 hektar pada periode yang sama.

Masalah ini tidak bisa dibiarkan berlarut-larut. Ada baiknya untuk masalah basis data ditetapkan kebijakan satu pintu data. Selain itu, pemutakhiran metode akuisisi data melalui survei maupun sampling juga harus dilakukan untuk meminimalkan kemungkinan terjadinya galat yang dapat mempengaruhi validitas data.

Poin lain yang juga penting adalah soal aksesibilitas data. Perlu ada pemutakhiran akses data menggunakan teknologi yang ada untuk memudahkan berbagai pihak terutama pemangku kebijakan mengaksesnya dengan mudah.

BERLANJUT KE HALAMAN 2 >>

Banyak penghargaan yang telah diraih oleh Yasin terutama di bidang pertanian dan pangan. Menurut Yasin, capaian tersebut telah membuat sang presiden kepincut untuk meminangnya sebagai Menteri Pertanian periode 2019-2024.

Kementerian Pertanian (Kementan) adalah institusi yang krusial dalam perekonomian. Sektor ini memainkan peran strategis dengan menjadi penyumbang terbesar keempat terhadap produk domestik (PDB) nasional. Per 2018, besaran kontribusinya adalah 0,49 persen poin dari pertumbuhan ekonomi sebesar 5,17%.

Jika ditarik jauh ke belakang dari periode 2015-2018, data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa sektor pertanian menjadi penyumbang kedua PDB dengan kontribusi 13,23% dan menyerap 35,7 juta orang pekerja, setara dengan 28,79% dari jumlah penduduk bekerja di Indonesia tahun lalu sebanyak 124 juta jiwa.

Sumber: BPS Sumber: BPS |

Ia juga menambahkan bahwa data tersebut akan menjadi milik Kementan dan harus disepakati oleh semuanya dan tidak boleh ada kementerian lain punya data pertanian. Data adalah kunci, karena dari situlah para pemangku kebijakan menetapkan berbagai regulasi seperti target produksi tanaman pangan hingga anggaran dan jumlah subsidi pupuk petani.

Masalah yang selama ini dihadapi oleh kementerian pertanian adalah data yang berbeda-beda. Ambil contoh kasus penetapan anggaran subsidi pupuk untuk petani yang harus menghitung luas lahan pertanian. Untuk masalah ini saja masih ada ketidaksesuaian data Kementan dengan data Badan Pertanahan Nasional (BPN) maupun data lapangan.

Menurut data BPN, sejak 2013-2018 terdapat penyusutan lahan pertanian sebesar 689.519 hektar. Namun setelah dikonfirmasi ke pemerintah daerah di seluruh Indonesia, penyusutan lahan mencapai 865.063 hektar pada periode yang sama.

Masalah ini tidak bisa dibiarkan berlarut-larut. Ada baiknya untuk masalah basis data ditetapkan kebijakan satu pintu data. Selain itu, pemutakhiran metode akuisisi data melalui survei maupun sampling juga harus dilakukan untuk meminimalkan kemungkinan terjadinya galat yang dapat mempengaruhi validitas data.

Poin lain yang juga penting adalah soal aksesibilitas data. Perlu ada pemutakhiran akses data menggunakan teknologi yang ada untuk memudahkan berbagai pihak terutama pemangku kebijakan mengaksesnya dengan mudah.

BERLANJUT KE HALAMAN 2 >>