Menimbang Aturan Baru Terkait Skema Harga Listrik EBT

Arif Gunawan & Raditya Hanung,

CNBC Indonesia

25 May 2018 16:01

Sistem tarif EBT baru yang berbasis BPP Pembangkitan masih kompetitif dengan margin cukup besar.

"Saya tidak yakin target porsi energi baru dan terbarukan (EBT) sebesar 23% dalam bauran energi nasional pada 2020 akan tercapai, jika kendala-kendala yang ada tidak diselesaikan," tutur seorang manajer sebuah perusahaan pengembang EBT, dalam sebuah perbincangan dengan CNBC Indonesia.

Perusahaan asal Eropa tersebut mengeluhkan berbagai kendala di seputar pengembangan EBT di Indonesia, salah satunya mengenai tarif EBT, sebuah kendala yang tengah diselesaikan oleh pemerintah lewat peraturan terbaru mengenai penetapan harga pembelian listrik berdasarkan biaya pokok penyediaan (BPP) pembangkitan.

"BPP itu dipukul rata dengan pembangkit listrik bahan bakar fosil. Padahal, [teknologi] bahan bakar fosil sudah lebih mudah diimplementasikan. Sementara itu, antara sumber EBT saja berbeda-beda harganya, tergantung dengan fluktuasi listrik yang dihasilkan," ujarnya.

Dalam artikel ini, CNBC Indonesia berupaya menganalisis apakah BPP pembangkitan tersebut sesuai dengan yang dikeluhkan pelau pasar tersebut, ataukah justru sebaliknya: menjadi jalan tengah untuk menjembatani visi energi murah untuk rakyat dan bisnis berkelanjutan bagi pengembang EBT swasta.

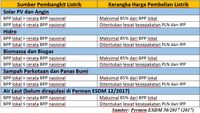

Sebagai catatan, kerangka harga pembelian itu diatur pada Peraturan Menteri (Permen) Energi dan Sumber Daya Manusia (ESDM) Nomor 50/2017 tentang Pemanfaatan Sumber Energi Terbarukan tentang Pemanfaatan Sumber Energi Terbarukan untuk Penyediaan Tenaga Listrik, yang mengganti Permen ESDM No. 12/2017.

BPP pembangkitan sendiri ditetapkan melalui Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM Nomor 1772/2018 tentang Besaran BPP Pembangkitan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Tahun 2017. Regulasi itu mengatur besaran BPP Pembangkitan per wilayah/distribusi/sistem/sub-sistem sebagai acuan pembelian tenaga listrik oleh PLN.

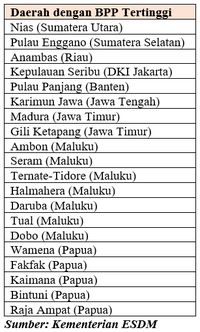

Berdasarkan Kepmen ESDM No. 1772/2018, BPP Pembangkitan terendah berada di level US$6,81 sen/kWh atau Rp 911/kWh (di Jawa dan Bali, kecuali beberapa sub-sistem seperti Kepulauan Seribu, Karimun Jawa, Bawean, Gili Ketapang, dan Tiga Nusa). Sementara itu, yang tertinggi ada di US$20 sen/kWh atau Rp 2.677/kWh (Indonesia Timur dan area-area terpencil).

Secara nasional, BPP pembangkitan berada di level US$7,66 sen/kWh atau Rp1.025/kWh. Apabila menggunakan patokan Kepmen tersebut, tim riset CNBC Indonesia menemukan bahwa harga pembelian listrik untuk pembangkit EBT saat ini lebih rendah dari sistem feed in tariff (FIT) yang diterapkan Kementerian ESDM di era Menteri Sudirman Said.

Dalam masa kepemimpinannya, Sudirman menelurkan Permen ESDM Nomor 19/2016 tentang Pembelian Tenaga Listrik dari Pembangkit Listrik Tenaga Solar PV oleh PLN. Mengambil contoh kasus di Sumatera Utara, misalnya, Permen ESDM 19/2016 menetapkan harga pembelian listrik dari panel surya sebesar US$16 sen/kWh, dengan kuota kapasitas 25 MW.

Jika dibandingkan dengan regulasi saat ini, harga pembelian listrik dari sumber solar PV di wilayah Sumatera Utara maksimum hanya sebesar US$8,3 sen/kWh, atau 85% dari US$9,77 sen/kWh. Penurunannya hampir dua kali lipat dari era Sudirman Said.

Hanya saja, kebijakan yang menguntungkan bagi pengembang EBT swasta-karena memberikan mereka margin keuntungan yang sangat besar-ini secara bersamaan merugikan pemerintah dan PLN selaku pihak pembeli listrik.

Tingginya harga beli tersebut membuat alokasi pembelian listrik oleh PLN menjadi mahal, yang otomatis berujung pada kebutuhan untuk membebankan listrik mahal tersebut kepada konsumen. Atau, pilihan lain, membebankannya kepada negara yang memberikan subsidi listrik ke PLN.

Alokasi subsidi yang semestinya bisa digunakan untuk membiayai program lain yang memberikan manfaat langsung bagi rakyat mau tidak mau bakal tersedot untuk listrik jika PLN dihadapkan pada harga beli mahal berbasis FIT tersebut. Terlebih, subsidi tersebut dinikmati oleh perusahaan-perusahaan swasta dan bukan untuk menyasar pengguna tingkat akhir (rakyat).

Singkat kata, kebijakan FIT yang lama tersebut memang menguntungkan bagi swasta, tapi tidak bagi negara dan rakyat.

"Saya tidak yakin target porsi energi baru dan terbarukan (EBT) sebesar 23% dalam bauran energi nasional pada 2020 akan tercapai, jika kendala-kendala yang ada tidak diselesaikan," tutur seorang manajer sebuah perusahaan pengembang EBT, dalam sebuah perbincangan dengan CNBC Indonesia.

Perusahaan asal Eropa tersebut mengeluhkan berbagai kendala di seputar pengembangan EBT di Indonesia, salah satunya mengenai tarif EBT, sebuah kendala yang tengah diselesaikan oleh pemerintah lewat peraturan terbaru mengenai penetapan harga pembelian listrik berdasarkan biaya pokok penyediaan (BPP) pembangkitan.

"BPP itu dipukul rata dengan pembangkit listrik bahan bakar fosil. Padahal, [teknologi] bahan bakar fosil sudah lebih mudah diimplementasikan. Sementara itu, antara sumber EBT saja berbeda-beda harganya, tergantung dengan fluktuasi listrik yang dihasilkan," ujarnya.

Dalam artikel ini, CNBC Indonesia berupaya menganalisis apakah BPP pembangkitan tersebut sesuai dengan yang dikeluhkan pelau pasar tersebut, ataukah justru sebaliknya: menjadi jalan tengah untuk menjembatani visi energi murah untuk rakyat dan bisnis berkelanjutan bagi pengembang EBT swasta.

Sebagai catatan, kerangka harga pembelian itu diatur pada Peraturan Menteri (Permen) Energi dan Sumber Daya Manusia (ESDM) Nomor 50/2017 tentang Pemanfaatan Sumber Energi Terbarukan tentang Pemanfaatan Sumber Energi Terbarukan untuk Penyediaan Tenaga Listrik, yang mengganti Permen ESDM No. 12/2017.

BPP pembangkitan sendiri ditetapkan melalui Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM Nomor 1772/2018 tentang Besaran BPP Pembangkitan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Tahun 2017. Regulasi itu mengatur besaran BPP Pembangkitan per wilayah/distribusi/sistem/sub-sistem sebagai acuan pembelian tenaga listrik oleh PLN.

Berdasarkan Kepmen ESDM No. 1772/2018, BPP Pembangkitan terendah berada di level US$6,81 sen/kWh atau Rp 911/kWh (di Jawa dan Bali, kecuali beberapa sub-sistem seperti Kepulauan Seribu, Karimun Jawa, Bawean, Gili Ketapang, dan Tiga Nusa). Sementara itu, yang tertinggi ada di US$20 sen/kWh atau Rp 2.677/kWh (Indonesia Timur dan area-area terpencil).

Sumber: Kementerian ESDM Sumber: Kementerian ESDM |

Secara nasional, BPP pembangkitan berada di level US$7,66 sen/kWh atau Rp1.025/kWh. Apabila menggunakan patokan Kepmen tersebut, tim riset CNBC Indonesia menemukan bahwa harga pembelian listrik untuk pembangkit EBT saat ini lebih rendah dari sistem feed in tariff (FIT) yang diterapkan Kementerian ESDM di era Menteri Sudirman Said.

Dalam masa kepemimpinannya, Sudirman menelurkan Permen ESDM Nomor 19/2016 tentang Pembelian Tenaga Listrik dari Pembangkit Listrik Tenaga Solar PV oleh PLN. Mengambil contoh kasus di Sumatera Utara, misalnya, Permen ESDM 19/2016 menetapkan harga pembelian listrik dari panel surya sebesar US$16 sen/kWh, dengan kuota kapasitas 25 MW.

Jika dibandingkan dengan regulasi saat ini, harga pembelian listrik dari sumber solar PV di wilayah Sumatera Utara maksimum hanya sebesar US$8,3 sen/kWh, atau 85% dari US$9,77 sen/kWh. Penurunannya hampir dua kali lipat dari era Sudirman Said.

Hanya saja, kebijakan yang menguntungkan bagi pengembang EBT swasta-karena memberikan mereka margin keuntungan yang sangat besar-ini secara bersamaan merugikan pemerintah dan PLN selaku pihak pembeli listrik.

Tingginya harga beli tersebut membuat alokasi pembelian listrik oleh PLN menjadi mahal, yang otomatis berujung pada kebutuhan untuk membebankan listrik mahal tersebut kepada konsumen. Atau, pilihan lain, membebankannya kepada negara yang memberikan subsidi listrik ke PLN.

Alokasi subsidi yang semestinya bisa digunakan untuk membiayai program lain yang memberikan manfaat langsung bagi rakyat mau tidak mau bakal tersedot untuk listrik jika PLN dihadapkan pada harga beli mahal berbasis FIT tersebut. Terlebih, subsidi tersebut dinikmati oleh perusahaan-perusahaan swasta dan bukan untuk menyasar pengguna tingkat akhir (rakyat).

Singkat kata, kebijakan FIT yang lama tersebut memang menguntungkan bagi swasta, tapi tidak bagi negara dan rakyat.

Next Page

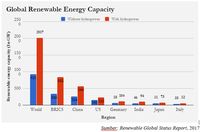

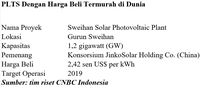

Perbandingan dengan Dunia

Sumber: Tim Riset CNBC Indonesia

Sumber: Tim Riset CNBC Indonesia Sumber: Kementerian ESDM

Sumber: Kementerian ESDM Sumber: Renewable Global Status Report

Sumber: Renewable Global Status Report Sumber: Tim Riset CNBC Indonesia

Sumber: Tim Riset CNBC Indonesia Sumber: Analytical Comparison Between BOT, BOOT, and PPP Project Delivery System

Sumber: Analytical Comparison Between BOT, BOOT, and PPP Project Delivery System Sumber: Komisi Eropa

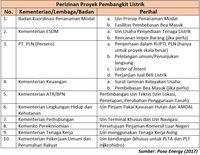

Sumber: Komisi Eropa Sumber: Poso Energy

Sumber: Poso Energy