Buat Apa Banyak Unicorn & Decacorn Jika Picu Krisis?

Tirta Citradi,

CNBC Indonesia

30 January 2020 18:25

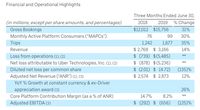

Pada kasus Uber, sesaat setelah melantai dua bursa sahamnya ditransaksikan di bawah harga penawaran perdananya. Pada Mei 2019, Uber resmi menjadi perusahaan terbuka dengan menjual 180 juta lembar sahamnya dengan harga US$ 45/lembar dan meraih pendanaan sebesar US$ 8,1 miliar saat penawaran perdana.

Namun ketika hari pertama melantai di bursa harga sahamnya langsung melorot jadi US$ 41 per lembar. Harga saham tersebut dinilai sangatlah kemahalan untuk startup sekelas Uber yang masih belum untung.

Sejak hari pertama melantai di bursa hingga saat ini harga saham Uber selalu ditransaksikan di bawah harga saat penawaran perdananya.

itu adalah salah satu konsekuensi ketika bisnis membesarkan valuasi ini membuat nilai perusahaan menjadi sangat tak realistis. Pasalnya Uber sendiri masih mencatatkan kerugian hingga US$ 5,2 miliar (Rp 72,8 triliun) pada kuartal kedua 2019.

Ketika startup - startup ini berhasil melantai di bursa dan terus-terusan gagal mencetak laba, dampaknya bisa lebih berbahaya lagi. Hal ini pernah terjadi di awal tahun 1990-an. Kala itu perusahaan-perusahaan berbasis internet mulai bermunculan seperti pets.com, webvan dan boo.com.

Kala itu kondisinya juga mirip dengan di Indonesia saat ini. Banyak perusahaan rintisan berbasis teknologi yang mendapatkan pendanaan dari investor. Startup tersebut kemudian banyak yang IPO dan melantai di bursa. Harga saham perusahaan dengan akhiran dot.com ini melejit gila-gilaan.

Pada periode 1995-2000 indeks komposit Nasdaq melejit 500%. Hal ini membuat emiten-emiten teknologi yang melantai di Nasdaq menjadi overvalued. Bayangkan saja rasio Price/earning indeks komposit Nasdaq mencapai 200x. Dan saat itulah awal bencana terjadi. Satu kata yaitu Bubble.

Gelembung ini pecah dan membuat pasar kehilangan sebagian besar valuasinya. Krisis pun terjadi. Banyak perusahaan bangkrut. Beberapa perusahaan seperti Ciscor harga sahamnya anjlok sampai 86%. Tingkat pengangguran di Silicon Valley meroket.

Pelajaran ini harusnya benar-benar dipahami oleh startup di Indonesia. Startup digital RI perlu lebih fokus pada profitabilitas dan sustainabilitas bukan cuma pertumbuhan pendapatan belaka saja yang mengandalkan strategi bakar uang.

Sampai saat ini Indonesia sudah memiliki startup yang sudah dinobatkan sebagai unicorn bahkan decacorn seperti Traveloka, Tokopedia, Bukalapak, OVO hingga yang paling besar adalah Gojek. Namun sampai sekarang belum ada satupun startup tersebut yang melaporkan sudah meraup untung.

Dari startup-startup tersebut juga belum ada yang melantai di bursa sampai saat ini, walau beberapa dikabarkan akan menjadi publik pada dua sampai tiga tahun ke depan. Di sisa waktu sebelum IPO ini, startup harus mulai meramu strategi jitu raup untung agar saat IPO nanti harganya masih wajar dan jangan sampai fenomena dot.com bubble di AS pada tahun 2000-an terjadi di Indonesia.

TIM RISET CNBC INDONESIA

(twg/twg)

Namun ketika hari pertama melantai di bursa harga sahamnya langsung melorot jadi US$ 41 per lembar. Harga saham tersebut dinilai sangatlah kemahalan untuk startup sekelas Uber yang masih belum untung.

Sejak hari pertama melantai di bursa hingga saat ini harga saham Uber selalu ditransaksikan di bawah harga saat penawaran perdananya.

itu adalah salah satu konsekuensi ketika bisnis membesarkan valuasi ini membuat nilai perusahaan menjadi sangat tak realistis. Pasalnya Uber sendiri masih mencatatkan kerugian hingga US$ 5,2 miliar (Rp 72,8 triliun) pada kuartal kedua 2019.

Sumber : Uber Sumber : Uber |

Kala itu kondisinya juga mirip dengan di Indonesia saat ini. Banyak perusahaan rintisan berbasis teknologi yang mendapatkan pendanaan dari investor. Startup tersebut kemudian banyak yang IPO dan melantai di bursa. Harga saham perusahaan dengan akhiran dot.com ini melejit gila-gilaan.

Pada periode 1995-2000 indeks komposit Nasdaq melejit 500%. Hal ini membuat emiten-emiten teknologi yang melantai di Nasdaq menjadi overvalued. Bayangkan saja rasio Price/earning indeks komposit Nasdaq mencapai 200x. Dan saat itulah awal bencana terjadi. Satu kata yaitu Bubble.

Gelembung ini pecah dan membuat pasar kehilangan sebagian besar valuasinya. Krisis pun terjadi. Banyak perusahaan bangkrut. Beberapa perusahaan seperti Ciscor harga sahamnya anjlok sampai 86%. Tingkat pengangguran di Silicon Valley meroket.

Pelajaran ini harusnya benar-benar dipahami oleh startup di Indonesia. Startup digital RI perlu lebih fokus pada profitabilitas dan sustainabilitas bukan cuma pertumbuhan pendapatan belaka saja yang mengandalkan strategi bakar uang.

Sampai saat ini Indonesia sudah memiliki startup yang sudah dinobatkan sebagai unicorn bahkan decacorn seperti Traveloka, Tokopedia, Bukalapak, OVO hingga yang paling besar adalah Gojek. Namun sampai sekarang belum ada satupun startup tersebut yang melaporkan sudah meraup untung.

Dari startup-startup tersebut juga belum ada yang melantai di bursa sampai saat ini, walau beberapa dikabarkan akan menjadi publik pada dua sampai tiga tahun ke depan. Di sisa waktu sebelum IPO ini, startup harus mulai meramu strategi jitu raup untung agar saat IPO nanti harganya masih wajar dan jangan sampai fenomena dot.com bubble di AS pada tahun 2000-an terjadi di Indonesia.

TIM RISET CNBC INDONESIA

(twg/twg)