Naik Kelas dari Bangsa Sensitif Subsidi

Arif Gunawan,

CNBC Indonesia

15 January 2018 13:41

Arif Gunawan

Jurnalis pencinta sastra, yang baru meraih Master of Science bidang Energi Terbarukan dari Universitas Darma Persada. Mengawali proses jurnalistik di Hayamwuruk, Penulis berkarir di Bisnis Indonesia, Bloomberg TV Indonesia, The Jakarta Post dan kini bersam..

Selengkapnya

Catatan: Artikel ini merupakan opini pribadi penulis dan tidak mencerminkan pandangan Redaksi CNBCIndonesia.com

Apa perbedaan antara resesi dan depresi ekonomi? Teka-teki itu pernah merebak beberapa tahun di kalangan ekonom Amerika Serikat (AS), hingga Presiden Amerika Serikat Harry S. Truman, turut andil dengan melontarkan jawaban jenaka berikut ini;“Ketika tetanggamu kehilangan pekerjaan, maka itulah resesi. Namun ketika kamu sendiri juga kehilangan pekerjaan, maka itulah depresi,” ujar presiden berlatar belakang petani yang pernah gagal dalam bisnis pakaian jadi ini.

Sejauh ini, meski belum ada kesepakatan yang resmi dan definitif, para ekonom menyetujui aturan tak baku (rule of thumb) yakni ‘batas sepuluh persen’, di mana penurunan ekonomi melewati -10% bisa dikategorikan sebagai depresi, sementara yang masih belum melewati angka keramat itu hanyalah resesi.

Jika mengikuti aturan tersebut, maka krisis ekonomi yang menimpa Indonesia pada tahun 1998 seharusnya bisa dikategorikan sebagai depresi, mengingat pertumbuhan domestik bruto (PDB) pada saat itu anjlok hingga -13,13 persen.

Namun hingga detik ini, CNBC Indonesia Research belum pernah menemukan jurnal ekonomi yang menyebut krisis 1998 sebagai ‘depresi’, meski pada kenyataannya Indonesia adalah negara yang paling terpukul dibandingkan dengan negara lain di Asia Tenggara.

Penjelasannya mungkin bisa didapatkan dengan memakai perspektif Truman, yakni pengangguran. Tenggelamnya pertumbuhan ekonomi saat itu pada kenyataannya memang tidak dibarengi lonjakan angka pengangguran ke titik tertinggi dalam sepanjang sejarah Indonesia.

Pada tahun 1997, ketika krisis moneter menerpa dunia keuangan, angka pengangguran justru turun menjadi 4,69 persen dibandingkan dengan angka pada periode sama 1996 sebesar 4,87 persen. Angka pengangguran di tahun itu belum terpengaruh karena krisis moneter belum berdampak ke sektor riil dan para pengusaha masih berusaha mengatasi efeknya dengan pendekatan bisnis (menjadwal ulang pembayaran kewajiban utang).

Pada 1998, ketika krisis merebak ke sektor riil dan memukul kinerja perusahaan, pemutusan hubungan kerja (PHK) pun tak terhindarkan sebagai upaya efisiensi. Dalam pemberitaan media massa, PHK kala itu menghiasi headline, memberikan pesan bahwa pengangguran meroket dan menjadi problem nasional yang serius.

Namun, menurut data yang ada, angka pengangguran sebetulnya naik secara bertahap (gradasi) dari tahun ke tahun dan tidak terjadi seketika pada 1998.

Dari 25 provinsi di Indonesia, 18 di antaranya mencatat kenaikan angka pengangguran pada 1998. Delapan sisanya justu mengalami penurunan. Bengkulu mencatatkan angka pengangguran terendah, yakni sebesar 1,97 persen.

Jakarta sebagai pusat pemerintahan dan politik memang membukukan angka pengangguran tertinggi nasional pada 1998, sebesar 12,32 persen. Hanya saja kenaikannya tidak drastis, cuma 138 basis poin dibandingkan dengan posisi 1997 sebesar 10,94 persen.

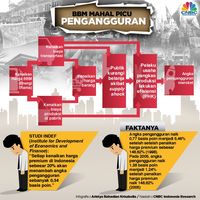

Secara nasional, angka pengangguran pada tahun itu hanya naik 77 basis poin, menjadi 5,46 persen. Dalam dua dekade terakhir, angka ini bukanlah yang tertinggi mengingat angka tertinggi justru terjadi pada 2005, ketika harga bahan bakar minyak (BBM) naik sebanyak dua kali.

Mengacu pada tren tersebut, terlihat bahwa naik-turunnya angka pengangguran pada periode krisis dan awal reformasi sangat dipengaruhi oleh naik-turunnya subsidi BBM yang memang memengaruhi hajat hidup masyarakat bagaikan “candu” dalam perekonomian.

Pada 2000 misalnya, angka pengangguran sempat turun tipis menjadi 6,08 persen dari 6,26 persen pada 1999. Penurunan itu terjadi setelah Presiden Abdurrahman Wahid menurunkan harga bensin sebesar 40 persen pada 1999 menjadi Rp 600 per liter.

Kini, berkat "kenekadan" Presiden Jokowi menaikkan harga BBM pada tahun pertama pemerintahannya—yang untungnya diikuti turunnya harga minyak dunia, Indonesia relatif terbebas dari problem subsidi BBM. Perekonomian pun ter-upgrade karena pertumbuhannya digerakkan dengan bahan bakar yang harganya tidak banyak berbeda dari harga pasar, memberikan fleksibilitas bagi pemerintah untuk lebih banyak membiayai infrastruktur.

Dalam kondisi tersebut, angka pengangguran cenderung menurun di kisaran 6,18% dan 5,61% pada 2015 dan 2016. Angka itu masih di atas tingkat pengangguran era 1996 yang berada di level 4,87 persen. Hanya saja, berada dalam struktur perekonomian yang jauh lebih sehat secara fiskal.***

|

|

|

|

|

(ags/ags)