Jika mengacu pada ketentuan upah minimum dunia, ILO sebagai lembaga di bawah Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) telah menyusun konvensi penetapan upah minimum. Tidak tanggung-tanggung, ada tiga konvensi terkait upah minimum yang diterbitkan pada tahun 1928, 1951, dan 1970.

Sejak zaman Presiden Soekarno hingga kini, Indonesia belum meratifikasi bahkan satu saja dari tiga konvensi upah minimum itu. Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 memang mengatur mengenai upah minimum, tapi belum sesuai dengan standard ILO.

Sebagai contoh, UMP di Indonesia menghitung komponen hidup layak (KHL) lajang, sedangkan KHL menurut standard ILO menghitung kebutuhan satu rumah tangga. Indonesia belum berani masuk ke sana karena khawatir penghitungan KHL runah tangga berujung pada upah minimum yang lebih tinggi ketimbang KHL untuk lajang.

Terkait dengan upah minimum tunggal, dalam konvensi ILO terbaru tahun 1970, yakni konvensi Nomor 131, lembaga tersebut menegaskan bahwa pihaknya tidak mewajibkan upah minimum tunggal an sich dan tidak menganggapnya sebagai model baku. Artinya, wacana UMP tunggal ini tak bisa dibilang sejalan dengan rekomendasi ILO.

Namun apakah sistem sekarang (UMP dan UMK) sudah sesuai dengan idealita ILO? Tidak juga. Dalam rekomendasinya, ILO menegaskan bahwa UMP yang bervariasi semestinya berlaku sesuai konteks sektoral: “either by fixing a single minimum wage of general application or by fixing a series of minimum wages applying to particular groups of workers.”

Di Indonesia justru yang terjadi adalah upah minimum berlapis secara vertikal (UMP dan UMK) dan secara bersamaan bervariasi secara horizontal (UMS). Dalam hal ini, Indonesia—meski tak meratifikasi konvensi 131—justru terlihat berlebihan hingga melampaui standard ILO.

Dengan kata lain, aturan upah minimum di Indonesia salah kaprah karena memberlakukan upah minimum berlapis (UMP dan UMK), selain memberlakukan upah minimum beragam (UMS). Kuncinya bukan berlapis secara vertikal (menurut wilayah), melainkan beragam secara horizonal (sesuai kondisi tiap industri).

Selain itu, sistem upah minimum kita juga canggung karena berusaha melindungi buruh (dengan upah minimum berlapis) tetapi juga memberi ruang bagi pengusaha untuk tak memenuhinya (dengan mekanisme penangguhan dan juga tak meratifikasi konvensi ILO).

Dalam hal komponen hidup layak, pilihan untuk menggunakan acuan standard hidup lajang juga menjadi bumerang, karena jumlah komponen di dalamnya bisa bertambah dan fluid. Akibatnya, kita mendapati 60 komponen KHL, dan buruh ingin menambah menjadi 78 komponen termasuk hal-hal yang membuat dahi berkenyit seperti tiket bioskop dan parfum.

Upaya mengakomodir aspirasi buruh dan pengusaha secara bersamaan berujung pada aturan perburuhan yang gemuk, yakni UU Ketenagakerjaan yang berisi 193 pasal dan menjadi UU yang paling sering digugat di Mahkamah Konstitusi (MK) karena sumirnya ketentuan di dalamnya.

Mengutip Bank Dunia dalam laporan "Doing Business 2020", peraturan ketenagakerjaan di Indonesia saat ini “terlampau rigid” sehingga membuat investor keder. Inilah pokok persoalannya. Meski belum meratifikasi konvensi soal upah minimum, Indonesia tak perlu sedih, cukup malu-malu kucing saja. Kawannya banyak kok. Di Asia Tenggara, hanya Malaysia yang sudah meratifikasi konvensi 131. Dia menjadi negara ke-53 yang meratifikasi konvensi upah minimum ILO itu, tepatnya pada tanggal 7 Juni 2016.

Selain Malaysia, negara di kawasan Asia yang sudah meratifikasi konvensi ILO tersebut antara lain Jepang, Korea Selatan, Nepal, dan Sri Lanka. Jika anda mengira bahwa ratifikasi ini bakal memperburuk iklim usaha, maka anda salah! Daya saing investasi Malaysia justru melejit dengan peringkat kemudahan bisnis di urutan ke-12, meninggalkan Indonesia di 73.

Apa resep Malaysia? Kepastian. Mereka tidak memiliki UMK dan hanya ada dua UMP (atau lebih tepatnya upah minimum zona/UMZ): satu untuk Semenanjung Malaysia (yang merupakan pusat bisnis dan kawasan industri), dan satu lainnya untuk wilayah Sabah, Sarawak, dan Labuan (kawasan penyangga),

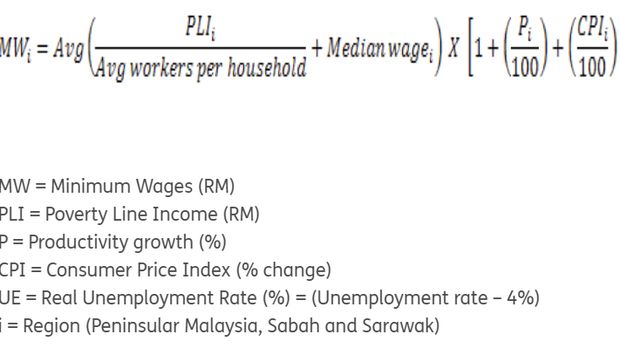

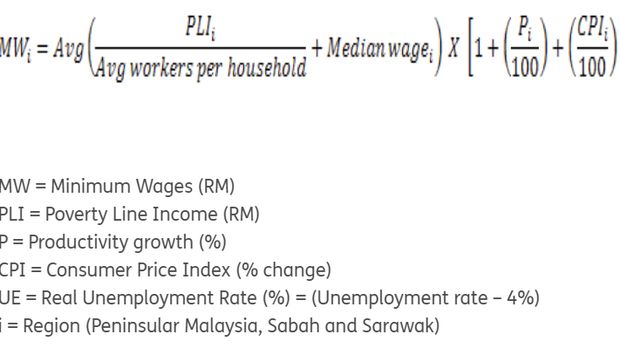

Meski menghitung KHL rumah tangga—dan bukannya pekerja lajang—Malaysia memiliki rumus paten yang disepakati buruh dan pengusaha, yakni pendapatan inti untuk memenuhi kebutuhan pokok rumah tangga. Istilah yang dipakai: pendapatan di garis kemiskinan (poverty line income/PLI).

Lalu, mekanisme reward and punishment berlaku dengan menjadikan ‘produktivitas pekerja’ sebagai varibel penambah upah minimum. Aspek daya beli juga diperhatikan dengan memasukkan faktor inflasi di dalamnya agar daya beli pekerja terjaga. Berikut ini rumusnya, sebagaimana dikutip dari ILO:

Sumber: ILO |

Uniknya, tingkat pengangguran juga diperhatikan dengan menjadi pengurang besaran pengali upah minimum. Jika tingkat pengangguran tinggi, maka pengali upah minimum pun berkurang alias skala kenaikan upah minimum direm. Ingat, pengangguran adalah salah satu indikator perekonomian. Makin tinggi pengangguran makin buruk juga ekonomi.

Di Indonesia yang berlaku justru sebaliknya. Semakin bagus pertumbuhan ekonomi (yang nyaris 60% disumbang oleh konsumsi, apalagi jika distimulir oleh belanja pemerintah) maka semakin tinggi pula kenaikan UMP. Padahal, kondisi industri (investasi) bisa saja sedang megap-megap karena faktor persaingan atau kesulitan bahan baku.

Dus, pelaku usaha dihadapkan kenaikan UMP berskala tinggi (mengacu pertumbuhan ekonomi) meski kondisi bisnis mereka secara riil sedang tidak bagus. Di Malaysia, yang dipakai adalah variabel mikro: makin sulit kondisi bisnis (terindikasi dari tingkat pengangguran), makin kecil besaran kenaikan upah minimum. Yang pasti-pasti saja, lah!

Karena itu, usulan Said Iqbal ada benarnya juga. Bentuklah sistem upah minimum berbasis zonasi (dibedakan antara kantong/provinsi industri dan provinsi non-industri). Namun dengan catatan tambahan: rekomposisi pengalinya, dan juga komponen KHL.

TIM RISET CNBC INDONESIA

as a preferred

as a preferred

Sumber: ILO

Sumber: ILO